CERPEN: Dia yang Tak Bisa Kusebut Sebagai Milikku

Awal pertemuan : Selasa, 11 November 2003

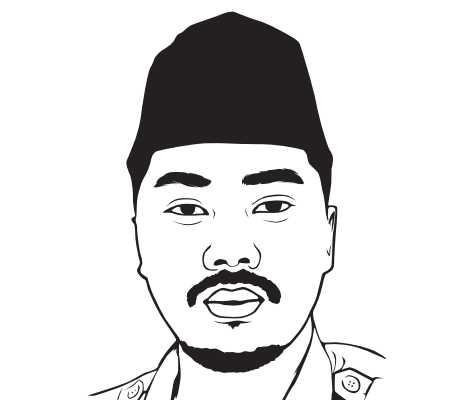

DALAM pelukan sore yang merona, saat bayangan perpohonan memanjang di halaman sekolah, aku melihatnya untuk pertama kalinya, seolah semesta ikut bersekongkol menyembunyikan cahaya, agar hanya dirinya yang terlihat paling terang. Ia bertubuh tinggi, berambut ikal yang bergoyang lembut ditiup angin sore, dan berkulit sawo matang yang bersinar hangat di bawah sinar mentari. Ketika ia tersenyum—oh, senyum itu—seakan seluruh riuh di sekelilingku hilang, hanya untuk memberi ruang padanya. Suara teman-teman yang berteriak, gonggongan anjing tetangga sekolah, bahkan derit sepeda yang lewat—semuanya teredam. Yang tersisa hanya detik jantungku yang berdetak lebih cepat.

Aku berdiri di bawah pohon flamboyan tua, berpura-pura membaca buku yang bahkan tak kubuka halamannya. Tanganku gemetar memegang sampul. Mataku terus mencuri pandang ke arahnya—ia sedang berbincang dengan teman-temannya, tertawa lepas, tangannya menepuk bahu temannya dengan akrab. Ada aura kehangatan di sekelilingnya, sesuatu yang membuatku iri sekaligus kagum.

Sejak hari itu, hidupku menjadi penuh makna karena mengenalnya meski hanya dari kejauhan.

Suaranya dari lorong sekolah seolah menghadirkan irama yang tak pernah bosan untuk kudengar. Aku hafal nada tawanya, bahkan cara ia berjalan dengan tangan dimasukkan ke saku celana meski yang kulakukan hanyalah bersembunyi di balik tatapan acuh, padahal ingin sekali aku menyapanya. Namun aku sadar, itu hanya menjadi angan-anganku. Aku terlalu takut.Takut ia tak akan melihatku dengan cara yang sama seperti aku melihatnya.

Hari-Hari Penantian: 18 November 2004

Seperti paragraf puisi yang tak kunjung selesai, seperti itulah hari-hariku. Aku hanya bisa menatapnya dari lorong koridor di sekolah yang berisik aku sengaja melewati kelasnya saat jam istirahat, berharap bisa melihat sekilas wajahnya dari jendela. Dari sudut perpustakaan yang sunyi aku selalu memilih meja pojok yang menghadap ke taman, tempat ia sering duduk membaca di bangku kayu. Dan tentunya dari jendela kelasku yang sepi aku hafal jadwal piketnya, tahu kapan ia menyapu halaman, kapan ia menurunkan bendera.

Aku tidak pernah mendekat. Aku takut jika satu kata indah yang terucap akan menjadi suram dan juga runtuh. Aku memilih diam, sebab hanya dalam sunyi aku bisa menjaga rasa tetap utuh tanpa luka.

Kadang aku menulis namanya di buku harianku. Teman-temanku pernah hampir melihat, dan aku panik menutup bukunya dengan cepat, wajahku memerah seperti tomat.

”Kenapa sih kamu? Diliatin terus!” teman sebangkuku, Dina, pernah bertanya dengan nada jahil.

“Enggak kok,” jawabku cepat, menunduk dalam-dalam. Tapi Dina hanya tersenyum, seolah tahu rahasia yang kusimpan rapat-rapat.

Kabar yang Mengubah Segalanya: Rabu, 17 Desember 2003

Hari itu aku mendengar kabar: ia masuk organisasi OSIS. Ia semakin bersinar, sementara aku tetap pada tempat yang sama seorang pengagum yang hanya mempunyai keberanian dalam doa.

Sepulang sekolah, di bawah langit kelabu yang bergelung mendung, aku melihatnya berjalan bersama seseorang. Seorang perempuan. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya manis, dan yang paling menyakitkan Raviondra menatapnya dengan tatapan yang tak pernah ia berikan pada siapa pun.

Matanya berbinar. Senyumnya pecah menjadi cahaya yang tak bisa kugenggam. Dadaku sesak. Aku berhenti berjalan, bersembunyi di balik tembok gerbang sekolah, menatap punggung mereka yang semakin menjauh. Hujan mulai turun. Namun aku mengerti. Aku bukanlah bagian dari kisahnya. Aku hanya sebagai penonton yang hanya bisa berharap untuk menjadi pemeran utama dalam cerita yang bukan untukku.

Januari - April 2004

Sejak kejadian itu, aku hanyalah jiwa yang rapuh. Bahkan cahaya pun tak lagi mau singgah di mataku. Semangat hidupku sudah ikut lenyap bersama dengan harapanku. Aku mulai menghindarinya. Tak lagi lewat di depan kelasnya. Tak lagi duduk di perpustakaan. Aku pindah ke kantin sebelah, meski lebih jauh dan makanannya tidak seenak kantin biasa.

Namun perlahan, aku menyadari meski retak, langkahku masih panjang. Mungkin aku bukan pemeran utama dalam kisahnya. Tetapi aku masih pemeran utama dalam hidupku sendiri.

Tetapi aku tak munafik. Terkadang aku masih mencarinya di tengah keramaian di sekolah. Hanya sekilas. Hanya untuk memastikan ia masih ada, masih bahagia, masih menjadi cahaya meski bukan untukku. -----

Perpisahan: Selasa, 20 Mei 2004

Halaman sekolah penuh dengan canda tawa, pelukan, dan tentunya dengan air mata perpisahan. Semua orang sibuk merayakan akhir sekaligus awal yang baru. Jas almamater yang biasanya rapi kini penuh coretan spidol warna-warni, tanda tangan teman-teman, quote-quote motivasi dan kenangan.

Ketika aku dan teman-temanku sedang bercanda tertawa, tiba-tiba aku tak sengaja bertukar pandangan dengan Raviondra. Riuh rendah suara sekeliling berubah menjadi gemuruh kosong di telingaku namun, tatapan itu tentu tak lagi sama seperti dulu. Ada jarak yang tak terucapkan, sebuah jurang yang menganga lebar di antara kami. Namun tanpa kusadari, Raviondra berjalan mendekatiku seperti angin yang berhembus tanpa permisi, membawa perubahan yang tak terencana walau berarti. Senyum sederhana yang selalu membuatku lupa caranya untuk bernapas terpampang di wajahnya. Jantungku berdegup kencang. Tangan-tanganku berkeringat saat ia menepuk bahuku dengan lembut. “Sampai ketemu lagi, ya,” katanya pelan, hangat, tulus.

Aku hanya mengangguk, padahal hatiku ingin sekali berteriak tapi seperti biasa, aku hanya bisa diam. Tersenyum kecil, lalu membiarkannya pergi.

Dan itulah terakhir kali aku melihatnya… hidup.

Kabar yang Menghancurkanku: Rabu, 21 Mei 2004. Pukul 13.47

Ponselku berdering. Pesan dari grup kelas. Tanganku gemetar membuka pesan itu.

“Kamu udah denger? Raviondra… kecelakaan.”

Dunia seakan berhenti berputar. Napas tercekat di tenggorokan. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap ada yang salah, berharap ini hanyalah lelucon tapi kemudian telepon berdering lagi. Kali ini dari teman sekelasku yang lain. Lalu satu lagi. Dan lagi.

Raviondra… meninggal. Kecelakaan saat perjalanan pulang dari acara perpisahan bersama teman-temannya. Motor yang ditumpanginya tergelincir saat hujan deras, menabrak pembatas jalan.

Dunia seakan runtuh menimpaku. Kata “Sampai ketemu lagi, ya” masih menggema di telingaku—namun kini semua itu tinggal janji yang tak pernah terpenuhi.

Pemakaman, Kamis 22 Mei 2004

Aku datang ke pemakamannya. Hujan turun deras, seolah langit ikut merasakan duka. Payung hitam bertebaran di antara orang-orang yang berdiri dengan wajah pucat dan mata merah.

Aku berdiri agak jauh dari kerumunan, dengan tatapan kosong, sedang mencerna semua yang terjadi. Bahwa orang yang dulu pernah menjadi cahaya di hidupku, kini sudah pergi meninggalkanku selamanya.

Aku melihat ibunya menangis tersedu-sedu. Ayahnya berdiri kaku, menahan tangis dengan sekuat tenaga. Teman-temannya memeluk satu sama lain, air mata mengalir deras. Dan aku? Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap pusara yang basah oleh air hujan, membiarkan hujan menyamarkan air mata yang jatuh di pipiku.

“Maafkan aku,” bisikku pelan, suaraku terbawa angin. “Maafkan aku karena tak pernah punya keberanian untuk mengatakannya. Maafkan aku karena aku hanya bisa mencintaimu dalam diam.”

Aku letakkan setangkai bunga mawar putih di atas pusaranya, bunga yang tak pernah kuberikan saat ia masih hidup.

Epilog

Sabtu, 24 Mei 2004

Malam ini aku duduk di kamarku, membuka buku harian yang penuh dengan namanya. Dengan tangan gemetar, aku menulis untuk terakhir kalinya:

Untukmu yang terkasih

Surat ini aku tuliskan dengan tanggan yang bergetar, tinta yang bercampur dengan air mata seperti embun pagi yang kembali ke langit, engkau telah pulang ke rumah yang sesungguhnya. Pada bintang bintang aku ceritakan semua yang

tak sempat aku ungkapkan. dan aku belajar bahwa cinta tak selalu harus diucapkan untuk menjadi nyata. Cinta tak selalu harus berbalas untuk menjadi bermakna. Semoga cahayanya membawa pesanku ke tempat engkau berada Selamat beristirahat dalam pelukan semesata

~Anindya Rafleshia

Aku menutup buku itu perlahan, memeluknya erat ke dada, dan membiarkan air mata terakhir jatuh.

Pesan moral yang bisa diambil:

Cinta adalah keberanian untuk mekar meski berisiko layu, sebab hati yang terlalu lama berdiam akan menuai nestapa, dan meskipun tidak semua rindu menuai bermuara pelukan, setiap cinta tetaplah mutiara yang mengajarkan keikhlasan(*)

Komentar